こんにちは。花粉が飛ぶ季節、目を取り出して洗いたくなるぐらい苦しんでいるノボルです。

教育、子育て、習い事を共育=「大人も子どもも笑顔になる」と捉えて、頑張っている若手先生や仕事と家事に追われるママパパさんの力になりたいと発信しています。

私ノボルは現役小学校教師11年目になります。これまで、1年生の担任から6年生の担任まで全学年担任を経験しています。

10年以上の教師人生と我が家でも7歳の娘と4歳の息子を持つ父親です。失敗や挫折を繰り返し、ようやく子育てと教育には共通するものがあるなという答えに辿り着くことができました。

さて今回は「朝の健康観察」編ですね。

朝の健康観察って大事だって先生になって教えてもらったワン!

大事なのは知っているけど、とてもじゃないけど朝に時間がないんだニャン!

よくある健康観察に一つ意識するだけで、学級が上向きになる方法知りたいですよね?ノボルが実践しているものを紹介しますね!

朝の健康観察は、教師にとって子どもたちの安全と安心を守るために欠かせない大切な時間です。子どもが体調を崩しているのに気づかずに過ごしてしまうと、授業中に体調を悪化させたり、感染症の拡大につながったりする可能性もあります。

しかし、毎朝決まったフレーズで「体調は大丈夫?」と聞くだけでは、子どもも慣れてしまい、本音を引き出せないこともあります。忙しい朝だからこそ、効率よく、そして子どもたちが話しやすい雰囲気をつくることが大切です。

そこでおすすめなのが、「ユーモア」を取り入れた健康観察です!ちょっとした笑いやクスッとする一言があるだけで、子どもたちは自然とリラックスし、自分の体調を正直に伝えやすくなります。

例えば、「今日のエネルギーレベルは?満タン?それとも省エネモード?」と聞いてみたり、「お腹が痛いの?昨日、こっそり宇宙旅行してきた?」なんて軽く冗談を交えたりすると、子どもたちは思わず笑いながら答えてくれます。すると、元気な子も体調がすぐれない子も、自分の状態を自然に伝えられるようになるのです。

本記事では、朝の健康観察をよりスムーズに、かつ楽しく行うための具体的なポイントと注意点を紹介します。ちょっとした工夫で子どもたちの本音を引き出し、クラス全体の雰囲気を明るくするコツをお伝えします。

毎朝の健康観察を、ただの「確認作業」ではなく、子どもとの大切なコミュニケーションの時間に変えてみませんか?ぜひ最後までご覧ください!

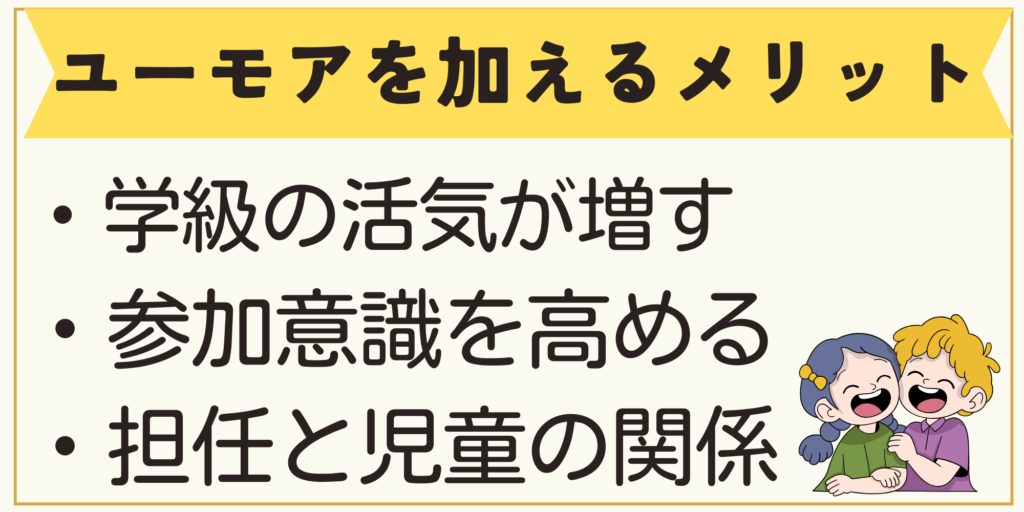

- 健康観察にユーモアを加えることで、学級の雰囲気が明るくなり、一体感が生まれる。

- 学年ごとに工夫を変えることで、子どもたちが楽しく主体的に参加できる健康観察が実現できる。

- 教師だけでなく、子どもたち自身が関わる仕組みを作ることで、学級経営にもつながる。

ざっとあげただけで、これぐらいですね!

今回は、こんな人に読んでもらいたいです。

- 朝の健康観察をもっと楽しく学級経営に活かしたいと考えている先生

- 子どもたちの参加意識を高め、主体的な学級づくりを目指している先生

- 朝の時間を活気あるスタートにし、教室の雰囲気を明るくしたい先生

子どもも大人も笑顔に。

ボクがこうして情報を発信しているのは、子どもも大人も笑顔である生活をたくさんの先生にしてほしいからです。

まずは、ノボルの自己紹介から!

- 『大人も子どもも笑顔になる』がモットー

- 現役小学校教師11年目。1~6年全学年担任経験あり

- Q-Uによる学級満足度90%越え

- 教育、ビジネス、自己啓発などを中心に年間100冊以上の書籍を読破

- 義務教育学校経験。小学校に所属しながら中1社会を担当経験

- 学年主任の経験

- 学級担任に加え、人権主担・生活指導部長・道徳推進教師など複数の校務分掌を掛け持ち

- 病休経験→働き方を見つめマインドを整え小学校教員として復活

- 娘と息子をもつ2児の父親『行動で示すカッコイイ父ちゃん』が目標

- 1年間の育短(週に3日勤務、2日を育休)経験

- 仕事と家事の両立をめざし、時短家事コーディネーター資格取得

- 30歳を機に、フルマラソン挑戦。以降、毎年フルマラソン参加。

健康観察の意義とは?

「先生、お腹が痛い…」「なんだか頭がぼーっとする…」――朝の教室では、子どもたちのこんな声が聞こえることがあります。元気いっぱいに見えても、実は体調がすぐれない子がいたり、小さな不調を抱えていたりするもの。そんな変化にいち早く気づき、適切に対応するのが朝の健康観察の大きな役割です。

しかし、健康観察の意義は単なる体調チェックにとどまりません。子どもたちの「心の健康」を見守ることも重要な目的のひとつです。いつもと表情が違う、声のトーンが低い、元気がない――こうした小さなサインを見逃さずに声をかけることで、子どもは「先生は自分のことを気にかけてくれている」と感じ、安心感を得られます。この積み重ねが、信頼関係を深め、子どもが安心して学校生活を送る基盤となるのです。

健康観察は、単なる「朝のルーチン」ではなく、子どもたちの安全と心の安定を守る大切な時間。だからこそ、効率的に、かつ子どもが本音を話しやすい雰囲気づくりが欠かせません。本記事では、実践的な工夫を交えながら、健康観察をより意味のある時間にするポイントを解説します。

小さいワインを見逃さないために、毎日の健康観察は欠かせませんね!

一日を笑顔と元気でスタートしよう

学級の活気が増す

朝の教室が明るく活気に満ちていると、子どもたちの一日が前向きにスタートします。健康観察の時間を、ただの体調チェックで終わらせるのではなく、ユーモアやちょっとした雑談を交えることで、教室全体の雰囲気が和らぎます。

「今日のエネルギーレベルは?」と問いかけたり、「昨日のベストニュースを一言で!」と話してもらったりするだけで、子どもたちの表情はグッと明るくなります。朝から笑顔があふれるクラスは、それだけで活気が生まれ、授業への入りもスムーズになります。健康観察を「楽しい時間」にすることで、子どもたちが「今日もがんばろう!」と自然に思える空間をつくりましょう。

ただの体調チェックで終わらせるのではなく、ユーモアやちょっとした雑談を交えることで、教室全体の雰囲気が和らぎます!

児童の参加意識を高める

健康観察を受け身のチェックではなく、子どもたち自身が参加できる仕組みにすると、学級全体の一体感が高まります。例えば、「今日の体調を天気で例えると?」と問いかけると、「快晴!」「ちょっと曇り気味…」など、子どもたちが自分の体調を表現しやすくなります。また、「○○さん、いつもより元気ない?」と友達同士で気づき合う文化が生まれると、学級全体の関わりも深まります。

こうしたやりとりの中で、子どもたちは「自分の言葉で伝えることの大切さ」を学び、朝から主体的に活動する意識が芽生えます。健康観察を通じて、子どもたちが自分の体調や気持ちを素直に表現し、学級全体で支え合う雰囲気を育てましょう。

健康観察のような毎日行うことを受け身のチェックではなく、子どもたち自身が参加できる仕組みにしましょう!

担任と児童の距離が縮まる

朝の健康観察は、担任と子どもたちの信頼関係を築く絶好のチャンスです。ただ「体調どう?」と聞くだけでなく、「昨日の試合どうだった?」「朝ごはん何食べた?」と少し踏み込んだ会話をすると、子どもたちは「先生は自分に関心を持ってくれている」と感じます。特に、普段あまり話さない子が少しでも自分のことを話せたら、それは大きな前進です。

また、教師側も日々の観察を通じて、子どもたち一人ひとりの「いつもと違う変化」に気づきやすくなります。朝のわずかな時間を大切にすることで、子どもたちが「先生に話したい!」と思える関係性を築き、安心して学校生活を送れる環境を整えましょう。

担任と児童があまりにも距離が縮まりすぎる、いわゆる「友だち先生」にはなってはいけないので要注意!

ノボルが実践!ユーモア健康観察あれこれ

毎朝の健康観察、ただの体調チェックで終わっていませんか?「元気です」の一言だけでは、せっかくの朝の時間がもったいない!ちょっとした工夫を加えるだけで、教室の空気が明るくなり、子どもたちも笑顔で一日をスタートできます。

そこで今回は、ノボル流・ユーモア健康観察を大公開!時代劇風やヒーロー風など、子どもたちが思わず乗ってくるアイデアを紹介します。楽しく健康をチェックしながら、学級の一体感を高めてみませんか?

時代劇風

先生:「お主、今朝の体調はいかがでござる?」

児童:「拙者、腹の調子がよろしくなく…」

先生:「むむっ、それはいかん!すぐに養生するがよい!」

時代劇風に話すだけで、子どもたちの表情が緩みます。「元気な者は『異常なし!』と申すのじゃ!」と統一すると、一体感が生まれます。

宇宙人風

先生:「ピピピ…地球人のコンディションをチェックする。元気エネルギーは足りているか?」

児童:「昨日、UFOを見たのでパワー満タンです!」

宇宙人風の言い回しにすると、子どもたちもノリノリで応えてくれます。

ヒーロー風

先生:「正義のヒーローたちよ!今日のエネルギーはフルチャージか!?」

児童:「先生、ちょっとバッテリー切れです…」

先生:「よし!仲間のパワーを分けてもらえ!」

元気がない子も、みんなで応援することで前向きな気持ちになれます。

映画のセリフ風

先生:「君の名は…元気かい?」

児童:「先生、それ違う映画!」

映画の有名なセリフをアレンジすると、会話が盛り上がります。「今日も『ショーシャンクの空に』のように乗り越えよう!」といった例も使えます。

動物の鳴き声風

先生:「元気な者は『ワン!』と言え!」

児童:「ワン!」「ニャー!」「モ~!」

別の動物でもOK!!

<例>

「○○ペンギン!」→「よちよち! 氷の上で元気です!」

「○○ゾウ!」→「パオーン! 力がみなぎっています!」

体調が悪い子は「しょんぼりピヨ…」など、鳴き声で表現させると楽しく健康観察ができます。

スポーツ選手風

先生:「コンディション、整えてきたか?」

児童:「試合前のウォームアップ不足です!」

先生:「今からでも遅くない、深呼吸だ!」

試合前のインタビュー風にすると、子どもたちも主体的に答えられます。

お笑い芸人風

先生:「今日の体調は…どうなんですか!?」

児童:「元気100%です!…って言わなあかんやつや!」

ツッコミやボケを入れながら会話すると、教室が笑いに包まれます。

忍者風

先生:「拙者、忍法・健康見極めの術を使う。今日の体調を申せ!」

児童:「隠れ身の術で元気に見せかけていますが…少しだるいです!」

忍者らしい表現をすると、子どもたちの発想力も広がります。

歌手・アイドル風

先生:「みんなの元気度、ワン・ツー・スリー!」

児童:「100%元気でーす!イエーイ!」

アイドルの掛け声風にすると、テンションが上がり、朝から活気が出ます。

ゆるキャラ風

先生:「今日のコンディションはどうぴょん?」

児童:「ぴょんぴょん元気だよー!」

ゆるキャラ口調で話すと、子どもたちも自然と笑顔になります。

見やすくするため、一覧にまとめてみました!

| 風の種類 | 先生のセリフ | 児童のセリフ | ポイント |

|---|---|---|---|

| 時代劇風 | 「お主の体調は?」 | 「拙者、腹の調子が…」 | 一体感が生まれる |

| 宇宙人風 | 「ピピピ…元気エネルギーは?」 | 「UFOを見たので満タン!」 | SF風で楽しめる |

| ヒーロー風 | 「正義のヒーローたちよ!」 | 「バッテリー切れです…」 | みんなで応援できる |

| 映画風 | 「君の名は…?」 | 「先生、それ違う映画!」 | 会話が盛り上がる |

| 動物風 | 「ワン!と言え!」 | 「ニャー!モ~!」 | 鳴き声で楽しく表現 |

| スポーツ風 | 「コンディション整った?」 | 「ウォームアップ不足…」 | インタビュー風で答えやすい |

| お笑い風 | 「どうなんですか!?」 | 「言わなあかんやつ!」 | ツッコミが楽しめる |

| 忍者風 | 「忍法・健康見極めの術!」 | 「隠れ身の術で元気に見せかけ…」 | 発想力が広がる |

| 歌手風 | 「ワン・ツー・スリー!」 | 「100%元気!」 | 掛け声で活気アップ |

| ゆるキャラ風 | 「元気ぴょん?」 | 「ぴょんぴょん元気!」 | リラックスできる |

こうした工夫を取り入れることで、朝の健康観察が楽しくなり、学級の雰囲気も明るくなります!

勘違いしてはいけないのは「子どもとの関係は友だちじゃない」ことは心がけましょう。ユーモアはクラスや子どもたちに安心感を与えます。

低・中・高学年別 実践例

低学年(1・2年)リズムや動きを取り入れて楽しく!

低学年では、体を動かしたり、簡単なフレーズを繰り返したりするとスムーズに進みます。例えば、「元気な人はピョンとジャンプ!」と動きをつけたり、「先生が『おはよう!』と言ったら『元気です!』と大きな声で返す」などの掛け合いを取り入れます。また、「今日は〇〇のポーズで答えよう!」と日替わりのテーマを設けると、飽きずに楽しめます。恥ずかしがる子には「元気エネルギー○%」のように数字で表現してもらうと参加しやすくなります。

中学年(3・4年)ロールプレイやストーリー性を活用!

中学年になると、少し凝った設定を入れると盛り上がります。例えば「今日はヒーローのアジト!元気な者は『出動準備OK!』と言おう!」や「宇宙探検隊の健康チェック。異常があれば報告せよ!」といったストーリー性を加えるのが効果的です。班ごとに「チームの元気度」を発表させると、仲間意識も高まります。また、時には子ども自身が司会役になって進めると、主体的に取り組む姿勢が育ちます。

高学年(5・6年)

高学年では、自分たちでユーモアを考えられるように促すのがポイントです。例えば「今日の健康観察のテーマを誰か決めて!」とリクエストを募ったり、「昨日のニュース風に」「好きなアニメのキャラになりきって」といったアドリブ要素を加えたりすると、楽しみながら考える力も養えます。また、「お楽しみ健康観察デー」を作り、子どもが進行役を担当するのもおすすめです。高学年になると、教師が進めるだけでなく、子どもに自治を意識させ自分たちで場を作ることで、学級の一体感が生まれ、朝の時間がより有意義になります。

学級の実情を一番把握しているのは、学級担任であるあなたです。実情に応じてカスタマイズしましょう。

まとめ

いかがでしたか。具体的なイメージが湧きましたか?

- おすすめなのが、「ユーモア」を取り入れた健康観察

- ユーモアを取り入れると、

- 学級の活気が増す

- 児童の参加意識向上

- 担任と児童の関係につながる

- 「動物風で」「忍者風で」など、バリエーションは豊富

朝の健康観察は、毎日欠かさず行う教師のルーティンのひとつです。しかし、「ただの体調確認」で終わってしまうのはもったいない時間でもあります。ちょっとした工夫を加えるだけで、子どもたちの笑顔を引き出し、学級全体の活気を高めることができます。

大切なのは、打ち上げ花火のような派手な取り組みではなく、日々の活動にこだわること。そうすることで、積み重ねが学級経営の土台となり、よりよい学びの環境が生まれます。

例えば、低学年では動きや掛け声を取り入れて楽しさを重視し、中学年ではロールプレイやストーリー性を活用して子どもたちの興味を引きつけます。高学年では、子ども自身がユーモアを考えたり進行を担当したりすることで、学級の一体感がより深まります。こうした小さな工夫が、学級の雰囲気を変え、子どもたちが主体的に関わる姿勢を育てていくのです。

学級経営は、一度の大きなイベントで決まるものではなく、毎日の積み重ねによって築かれます。朝の健康観察という何気ない時間を工夫することで、子どもたちの心をほぐし、関係性を深め、学級の一体感を高めることができます。日常の中にこそ、よりよい学級をつくるヒントが隠されているのです。

以上、「【教師必見】朝の健康観察のポイントと注意点|効率的に子どもの健康を把握する方法」という話題でした。

X(旧ツイッター)(@noboru_kosodate)では現役小学校教師が仕事や家事の時短になるアイディアを毎日発信しています!

ぜひフォローもよろしくお願いします!

この記事を読んで、

- 素晴らしい記事だと思った人

- 理想的だなと思った人

- こんなん無理だろと思った人

- 初めて聞いた!と思った人

- 仕事や家事をとにかく時短したい!と思っている人

- 定時に帰りたいと思っている人

Twitterで感想をシェアしてもらえると嬉しいです!!